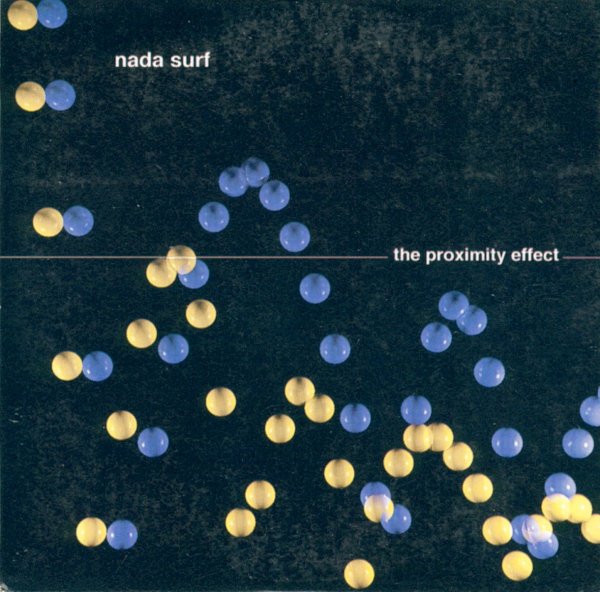

Nada Surf – The Proximity Effect

Rock: Neues altes Material von der Band, die beinahe nicht gewesen wäre und jetzt ja wohl hoffentlich die Welt erobert.

So. Und jetzt greifen sich mal alle Freundinnen wohlgeratenen Indie-Rock/Poppes abgesehen von den ca. 14 Leuten, die The Proximity Effect mitgekriegt haben, als das Album 1998 erschien – an die Nase und erforschen ihr Gewissen: Was war damals denn – bitteschön – los mit uns? Waren wir taub? Dämlich? Gar so viel mit anderen, vermeintlich tolleren Sachen beschäftigt? Fest steht, dass das zweite Nada Surf-Album abstürzte wie ein bleierner Zeppelin und die Band ihren Plattenvertrag verlor. Und fest steht auch, dass wir Riesenschwein hatten, dass sie sich letztendlich nicht entmutigen ließen von unserer Wurstigkeit und letztes Jahr mit Let Go zurückkehrten, einem so überbordend wundervollen Album, dass man gut und gern seine Weezer– und Travis-Sammlung dagegen eintauschen würde. Diesmal haben das dann auch glatt ein paar Leute mitbekommen, und weil sich was rührt bei Nada Surf, bringt ihre neue Plattenfirma Labels jetzt The Proximity Effect nochmal heraus. Auf dass der Gerechtigkeit Genüge getan werde und wir eine Chance bekommen, ein schweres Versäumnis wettzumachen – hat man ja sonst eher selten im wirklichen Leben. The Proximity Effect verfügt noch nicht ganz über die schier umwerfende Großartigkeitsverdichtung von Let Go, aber die Zutaten sind schon da: Eine Band, die sich zu keiner Sekunde mit 08/15-Powerpopgeschrammel begnügt, sondern tausend Ideen auspackt und dann noch eine und noch zwei (sorry, aber da machen die grünes Album/Maladroit-Weezer einen klaren zweiten Platz), Matthew Caws Stimme, der man überall hin trauen darf, Ira Elliots grandios brausendes Schlagzeug (eine Wonne), und Songs zwischen scharfer Rockkante und zartem Popschmelz, die immer genau die Haken schlagen, die man nicht erwartet, sich aber insgeheim gewünscht hätte, die immer noch ein Häubchen Grandezza draufsetzen und sich früher oder später so gut wie alle im Gehörgang festschrauben. Primus inter so einigen pares: Der Opener „Hyperspace“, der anderthalb Minuten lang gegen eine unsichtbare Wand anrennt, bevor er sich in einem so genial simplen, simpel genialen Break entlädt, dass ringsum die Kinnladen plumpsen. Schieres Glück. Nochmal: Waren wir taub?www.nadasurf.com