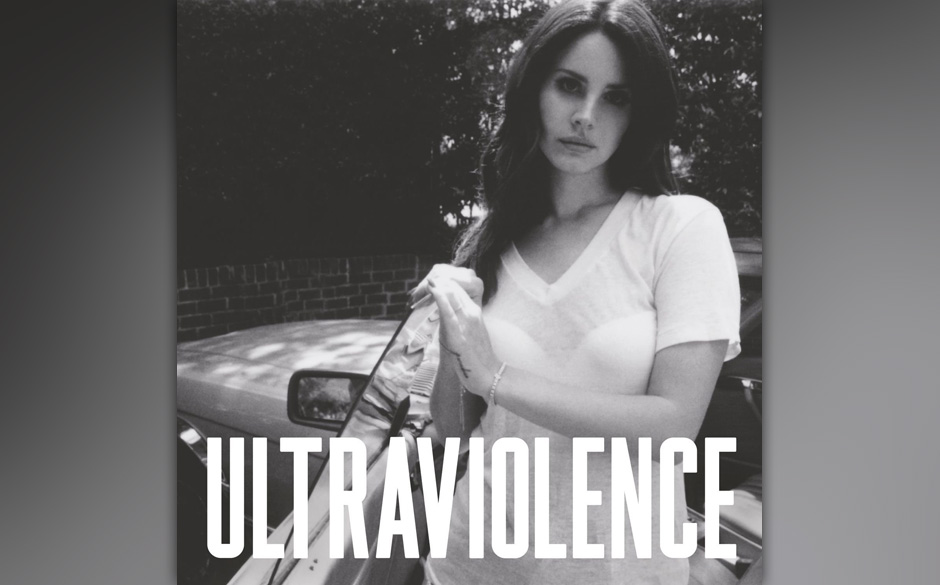

Lana Del Rey

Ultraviolence

Vertigo/Universal

Die Vintage-Pop-Queen kann nicht aus ihrer Haut, doch ihr gelingt die Verfeinerung.

Nicht zuletzt die Produktion ihres megaerfolgreichen Vorgängeralbums hat dazu beigetragen, dass die ohnehin ziemlich aufgesetzte, bewusst am Lattenzaun zum Trash in Position gegangene Kunstfigur Lana Del Rey misstrauisch beäugt wurde. BORN TO DIE klang eben nicht nur nostalgisch und schwärmerisch, sondern auch ein wenig billig. Der naheliegendste Schritt war es infolgedessen, ihr Handwerk zu verfeinern. Manche Menschen werden deshalb enttäuscht sein von ULTRAVIOLENCE, weil es dem Bild nichts Neues hinzufügt. Aber wer erst einmal akzeptiert hat, dass hier jeder Song im Sargträgertempo voranschreitet und der Grundton forever pazifikblue bleibt, kann die Qualitäten dieser Platte entdecken.

Eine Schachtel Pralinen hat sich hierfür ihr Produzent Dan Auerbach verdient, der ULTRAVIOLENCE geerdet hat – dank einer Band mit am Jazz geschulten Schlagzeug, einer Bassgitarre ganz bei sich, vor allem aber diesen Gitarren, die klingen, als hätte es sich Auerbach auf seinem Kofferverstärker in der hinteren Song-Ecke bequem gemacht, um dort einfach ein paar Noten und Akkorde fallen zu lassen (tatsächlich gibt es auch reichlich Overdubs und ein Scorpions-verdächtiges Solo). Streicher, Synthesizer und einiger Pomp sind aber geblieben. Die besondere Herausforderung bei der Del-Rey- Inszenierung liegt darin, dass ihr Auftritt nicht zu opulent werden darf, um nicht zum Vegas-Abziehbildchen zu transformieren. Gleichzeitig darf sie sich aber auch nicht schmutzig machen beim Spiel mit Blues und (Indie-)Folk, denn nur eine überhöhte, jenseitige Del Rey steht für sich allein. Die zweite Pralinienschachtel geht deshalb an Lana selbst.

Wie sie es schafft, in dieser derart fein austarierten Umgebung ihrer Figur so viel Ausdruck zu verleihen, ist beachtlich. Sie überzeugt nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Sängerin, die nur eine einzelne Silbe ins Tragische kippen lassen kann, hier ein Nashville-Tremolo streift, sich dort für zwei Takte zu den Engeln setzt, tatsächlich so etwas wie Trost und Weisheit in ihrer Stimme trägt. Auch wenn sie dafür Vorbildern wie Hope Sandoval oder Nancy Sinatra ruhig mal einen Griff in ihre Schachtel gestatten sollte: Sie schafft es letztlich ganz allein, dieser Vintage-Welt Leben einzuhauchen, in der die bösen Boys die begehrenswertesten bleiben, Bibeln, Waffen, Rosen herumfliegen wie im Motivbuch eines ausgedienten Tätowierers und immer wieder ganz konkrete musikalische Erinnerungen von Chris Isaak über „Stairway To Heaven“ bis hin zu Lou Reed mitwehen. ULTRAVIOLENCE hat durchaus seine Längen, auch fragt man sich, wann sich Lana in ihrer kleinen Welt wohl den Kopf stoßen wird. Aber an den Abenden dieses Sommers sollt ihr diese Platte spielen.