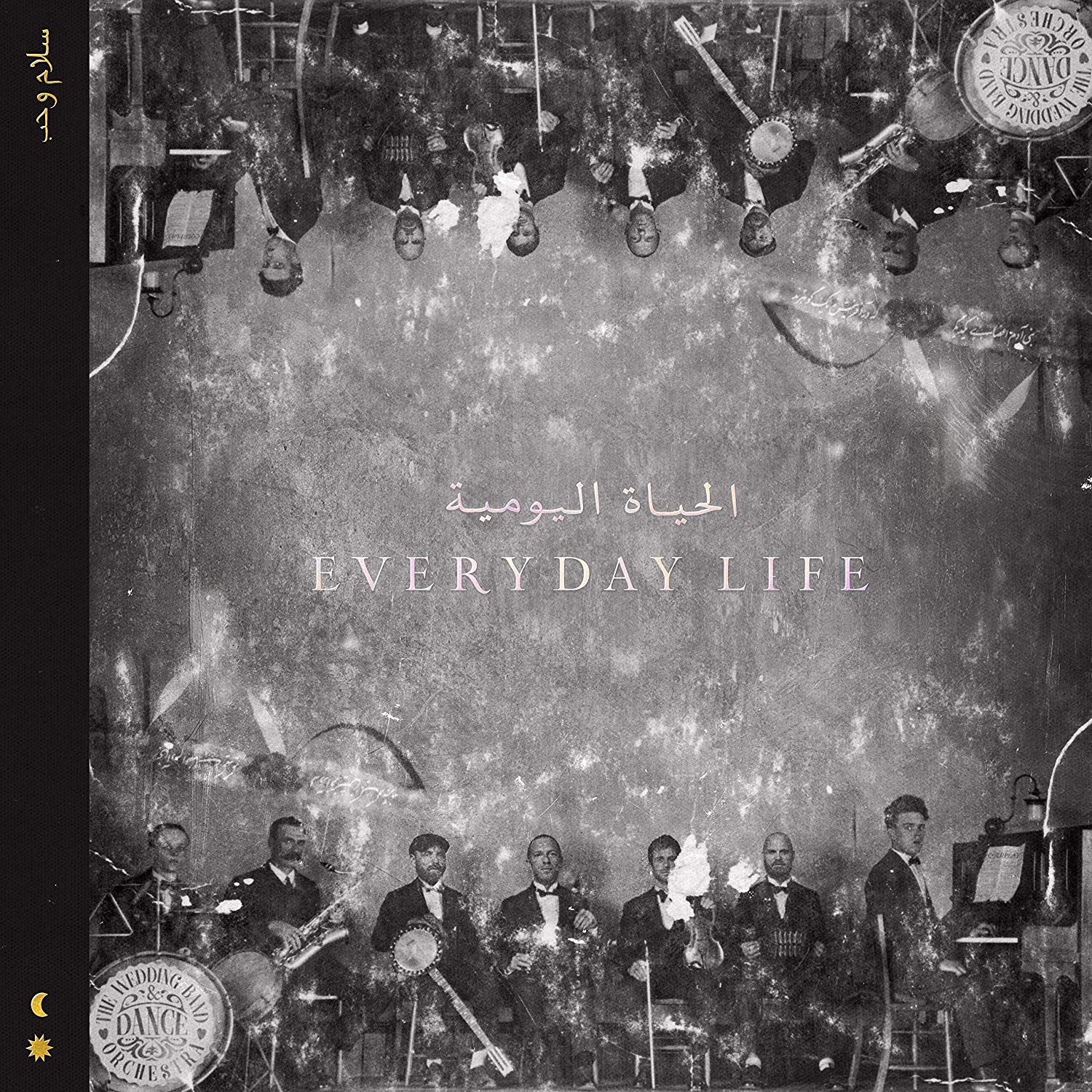

Coldplay

Everyday Life

Parlophone/Warner (VÖ: 22.11.)

Auf ihrem achten Album motzen die Superstars ihren Pop nicht mehr nur mit Weltmusik auf.

Wie es sich gehört für eine der größten, wenn nicht sogar die größte Popband des Planeten, war auch die Ankunft des neuen Werks von Coldplay von Gerüchten umweht: Gleich zwei Alben sollten es werden. Nun ist es nur eins geworden, das achte der Bandgeschichte, heißt EVERYDAY LIFE, aber hat 18 Stücke, die sich auf zwei Parts namens „Sunrise“ und „Sunset“ verteilen.

AmazonEin Unterfangen also, ein Unternehmen, das entsprechend prätentiös beginnt: Im elegischen Instrumental „Sunrise“ fiedelt sich ein Streichquartett an der Kitschgrenze entlang. Aber keine Angst: Es gibt sie noch, die guten alten, hitverdächtigen Coldplay. In „Orphans“ zum Beispiel, in dem die Band das im Text verarbeitete traurige Schicksal von syrischen Waisen unter einer unverschämt optimistischen Refrainmelodie vergräbt.

Oder in „Church“, einem Klagegesang, der sich dann doch noch zu einer hochtrabenden, wenn auch melancholisch gebrochenen Euphorie steigert. Doch dieser so typische Coldplay-Song wird zum Abschluss mit arabischem Gesang aufgemotzt. Ein Symptom, denn die Weltmusik-Einflüsse, mit denen die Band seit MYLO XYLOTO (2011) experimentiert, werden weiter ausgebaut: Auf „Arabesque“ sind neben dem wundervollen Stromae gleich drei Generationen von Kutis zu hören, Großvater Fela als Sample.

Zusätzliches Opfer der Aneignung ist die afro-amerikanische Kultur: Im Gospel „BrokEn“ singt der Call-and-Response-Chor das Popstimmchen von Chris Martin glatt an die Wand, und „Cry Cry Cry“ imitiert den schwarzen Vocal-Pop der Fifties von Bands wie The Platters. Vertreter der Critical-Whiteness-Theorie dürften schon ihre Argumente in Stellung bringen.

Aber es wird ihnen auch allzu leicht gemacht mit diesem Album: Entwerfen Coldplay doch eine arg naive, kunterbunt schillernde Paradieswelt, in der möglichst viele Stimmen und Kulturen zu Wort kommen sollen, am Ende aber halt ein gut gelaunter, einige Probleme zwar benennende, die dann aber weg oh-ohender Gutmenschenbrei entsteht. „I could be you, you could be me / Two raindrops in the same sea“, reimt Chris Martin in „Arabesque“. Nennen wir es das Benetton-Prinzip: Deren Werbung spielte einst mit gesellschaftspolitischen Aufregerthemen, aber die Pullover waren dann doch wieder bloß einfarbig.