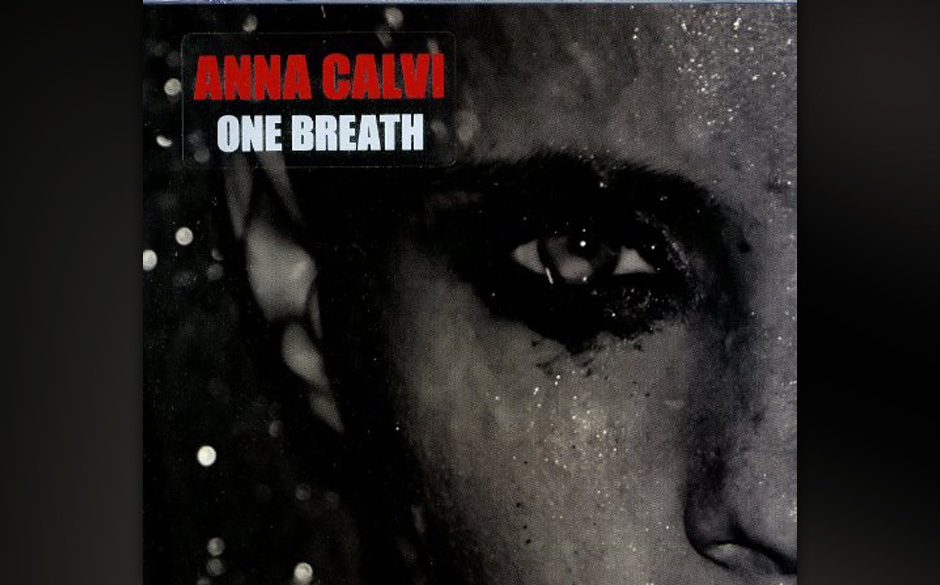

Anna Calvi

One Breath

Domino/Good To Go

Die Britin reißt aus bekannten Rockländereien aus und findet sich kurz in Metal und Klassik wieder.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Anna Calvis Musik zu ziemlich jedem Zeitpunkt zwischen Lou Reeds „Walk On The Wild Side“ und Björks Pop- Anfängen nach den Sugarcubes hätte veröffentlicht werden können. Anders formuliert: Mit aktuellen Dream- oder Hypnagogic-Pop-Veröffentlichungen hat die in London geborene Sängerin und Gitarristin nichts am Hut, obwohl sich ihre Songs für komplexe Geisterspiele an musikalisch verwischten Orten durchaus eigneten. Calvis für Mercury Prize und Brit Awards nominiertes Debüt aus dem Jahr 2011 bespielte das Haus der Melancholie mit einer Kraft und Leidenschaft, die Fans wie Kritik begeisterte.

Auf ONE BREATH ist die Sache nicht mehr gar so einfach. In die polyrhythmische Grandezza eines seltsam geflüsterten, von Streichern illuminierten Piano-Songs („Piece By Piece“) dringt nach zweieinhalb Minuten ein verzerrtes Monstrum von Bass ein, nur um ein paar Sekunden später wieder zu verschwinden.

Solche Ausreißer machen die Musik der Calvi aber erst richtig schön, die Sängerin, die gerne mal ein paar Runden ins Operettenhafte dreht, mag zwar auf bekannten Territorien unterwegs sein, was sie dort aber inszeniert, gleicht einem „Spiel ohne Grenzen“, an dessen Realisierung auch ein paar hochambitionierte Heavy-Metal-Gitarristen im Verein mit einer kreischenden Vokalistin teilhaben dürfen. Oder ein kleines Sinfonieorchester, das bald von einem Noise-Rock-Ensemble abgelöst wird. Wie das zusammenpasst? Im Zweifelsfall nicht ganz. ONE BREATH ist aber auch dem Versuch geschuldet, den Moment zu erhaschen, in dem die Künstlerin sich der Ekstase preisgibt. Der Moment der Explosion. Und für die Nick-Cave-Gemeinde und den Julee-Cruise-Gedächtnisclub hat Calvi auch ein schön gezirkeltes Drama wie „Sing To Me“ im Programm.