Was wurde eigentlich aus… Peter Rüchel?

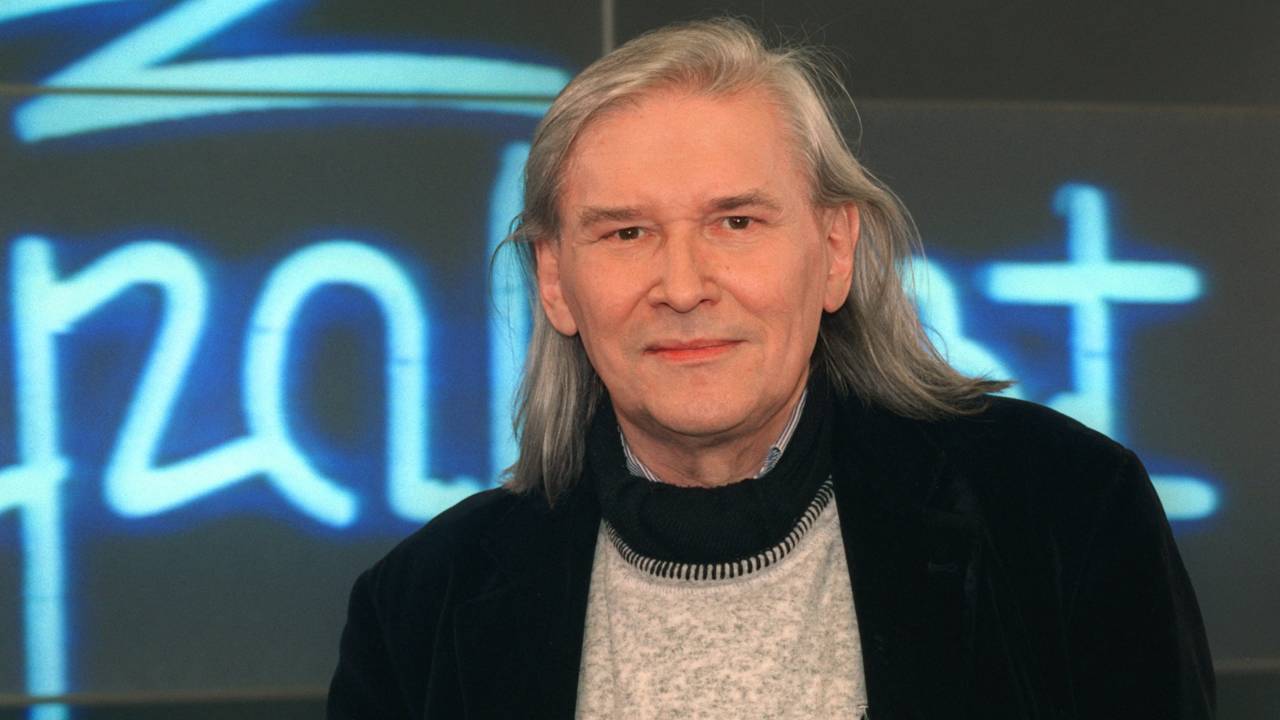

„WDR-Rockpalast“-Legende Peter Rüchel über das Rentnerdasein, seine Freunde von der E Street Band und den schönen Grund für seine noch immer langen Haare.

„Tschörmän Televischn Prautly Präsents“ – ein Satz, den jeder kennt. Der Mann, der ihn erfunden hat, ist Peter Rüchel. Ein rastloser Rentner mit weißgrauem Haar, der weiter im und für den „Rockpalast“ lebt und 2017 zwei Jubiläen feierte: seinen 80. Geburtstag und den 40. Jahrestag der ersten „Rocknacht“ am 23. Juli 1977. Der ME hat das agile Stück TV-Geschichte vor rund anderthalb Jahren in seinem Domizil in Leverkusen besucht – in einem Arbeitszimmer ohne Musik.

Musikexpress: Eigentlich vermutet man bei Peter Rüchel eine riesige Schallplattensammlung. Warum gibt es die nicht?

Peter Rüchel: Nebenan im Wohnzimmer sind einige Hundert Vinylscheiben. Ich war aber nie ein Sammler und habe nicht alles aufgehoben, was damals in meinem Büro landete. Da kam einfach alles, und mein Schreibtisch wuchs vierteljährlich zu. Also habe ich Kollegen gebeten: „Nehmt mit, was ihr braucht.“ Von dem, was übrig geblieben ist, habe ich eine positive Auswahl getroffen.Wie sieht Ihr Rentneralltag aus?

Nachdem ich mit 65 in Pension gehen musste – wie jeder, der für eine öffentlich-rechtliche Anstalt arbeitet – habe ich einen neuen Vertrag vom WDR bekommen. Da ging es um die Vorbereitung von „Rockpalast“-Konzerten für DVD-Produktionen. Inzwischen sind ungefähr 80 bis 100 DVDs erschienen. Und die neueste ist ein Konzert, auf das ich besonders stolz bin: Pete Townshend And The Deep End, 1986 in Cannes. Das heißt, ich bin bis heute mit dem „Rockpalast“ beschäftigt.

Mit dem Sie auch touren?

Ja, mit einer Essener Band namens 78 Twins. Das läuft so: Die machen Musik, spielen klassischen Rock und ich erzähle Geschichten.

Dann lässt Sie das Format nicht los?

Es war und ist zentraler Teil meines Lebens. Es hat mich 40 Jahre lang beschäftigt. Und nach dem Konzert war immer vor dem Konzert: Wir hatten nicht nur die „Rockpalast“-Nächte in der „Grugahalle“, sondern auch in der „Zeche“ in Bochum, in der „Markthalle“ in Hamburg und im „Metropol“ in Berlin. Ich war pausenlos beschäftigt. Aber es entsprach dem, was ich machen wollte. Insofern war ich in meiner beruflichen Laufbahn privilegiert: Ich verdiente mein Geld mit dem, was mir am Herzen lag.Haben Sie noch Kontakt zu den Künstlern, mit denen Sie gearbeitet haben?

Kaum. Der Einzige, mit dem ich ständig und kontinuierlich Kontakt habe, ist Little Steven. Wir sehen uns jedes Jahr mindestens einmal. Und wenn die E Street Band auf Tour ist, bin ich mit auf der Bühne. Wann immer ich in New York bin, gehen wir zusammen essen.

Wie finden Sie das Mauerblümchen-Dasein von Rock im aktuellen deutschen TV?

Es interessiert mich nicht mehr. Ich habe gesehen, wie sich Mitte der 80er alles verändert hat. Da erschienen Sat.1 und RTL am Horizont. Und ich sah mich zum ersten Mal konfrontiert mit dem neuen Fernsehdirektor des WDR, Günter Struve. Der fragte mich: „Herr Rüchel, wie war Ihre Quote?“ Und ich habe geantwortet: „Doktor Struve, 100 Prozent. Alle, für die Rockmusik ein Lebensmittel ist, haben zugeschaut.“ Nur: Das war nicht mehr die gängige Münze – und mit der Musik war erst einmal Schluss.Wenn Sie noch eine „Rocknacht“ ausrichten dürften, wie würde die aussehen?

Kann ich nicht sagen, weil ich zu wenig in der aktuellen Rock-Welt lebe. Ich würde mich aber fragen: „Was kann ich anders machen?“ Oder: „Muss ich es sogar anders machen, weil sich die mediale Situation, die Musik und die Art, wie Jugendliche damit umgehen, geändert haben?“

Und was hat es mit Ihren langen Haaren auf sich, die mittlerweile schneeweiß sind?

Die haben nichts mit Hippietum zu tun, sondern ich hatte normale, kurze Haare, als mein großer Sohn, der damals noch ein kleiner war, ein Ödem im Auge hatte. Weil er wunderschöne, blonde, lockige Haare hatte, fragte ihn jeder Arsch in der Klinik, in die wir gefahren sind: „Bist du ein Junge oder ein Mädchen?“ Das hat ihn so genervt, dass ich gesagt habe: „Denen zeigen wir es. Jetzt lasse ich meine Haare auch wachsen.“ Damit fing es an – und dabei ist es geblieben. Aus Solidarität mit meinem Sohn Nick, der inzwischen 51 ist.Dieses Interview erschien zuerst in der Musikexpress-Ausgabe 02/2017 in der Rubrik „Lange nichts gehört von…“.