Er hat einen Traum

Vor 40 Jahren veröffentlichten Black Sabbath ihr erstes Album, seit 25 Jahren ist Kay dem Metal verfallen. Letztes Jahr gründete er seine erste Band. Und heute spielt diese zum ersten Mal: Backstage bei Valiant Viper.

Ein Plakat kündigt an, dass heute Abend etwas passieren wird. Der Wind peitscht Regen über die Felder und gegen die Häuser von Rimsberg, Rheinland-Pfalz, 130 Einwohner. Wasser steht auf dem Asphalt, kein Mensch ist zu sehen, kein Auto fährt durch die einzige Straße. „Metal Disco in Heimbach“ steht Schwarz auf Gelb auf dem Aushang an der Bushaltestelle. Für die meisten Besucher wird es ein Abend werden wie schon viele zuvor, aber Kay hat ein Leben lang auf ihn gewartet. Heute wird er mit seiner Metal-Band Valiant Viper den ersten Auftritt haben.

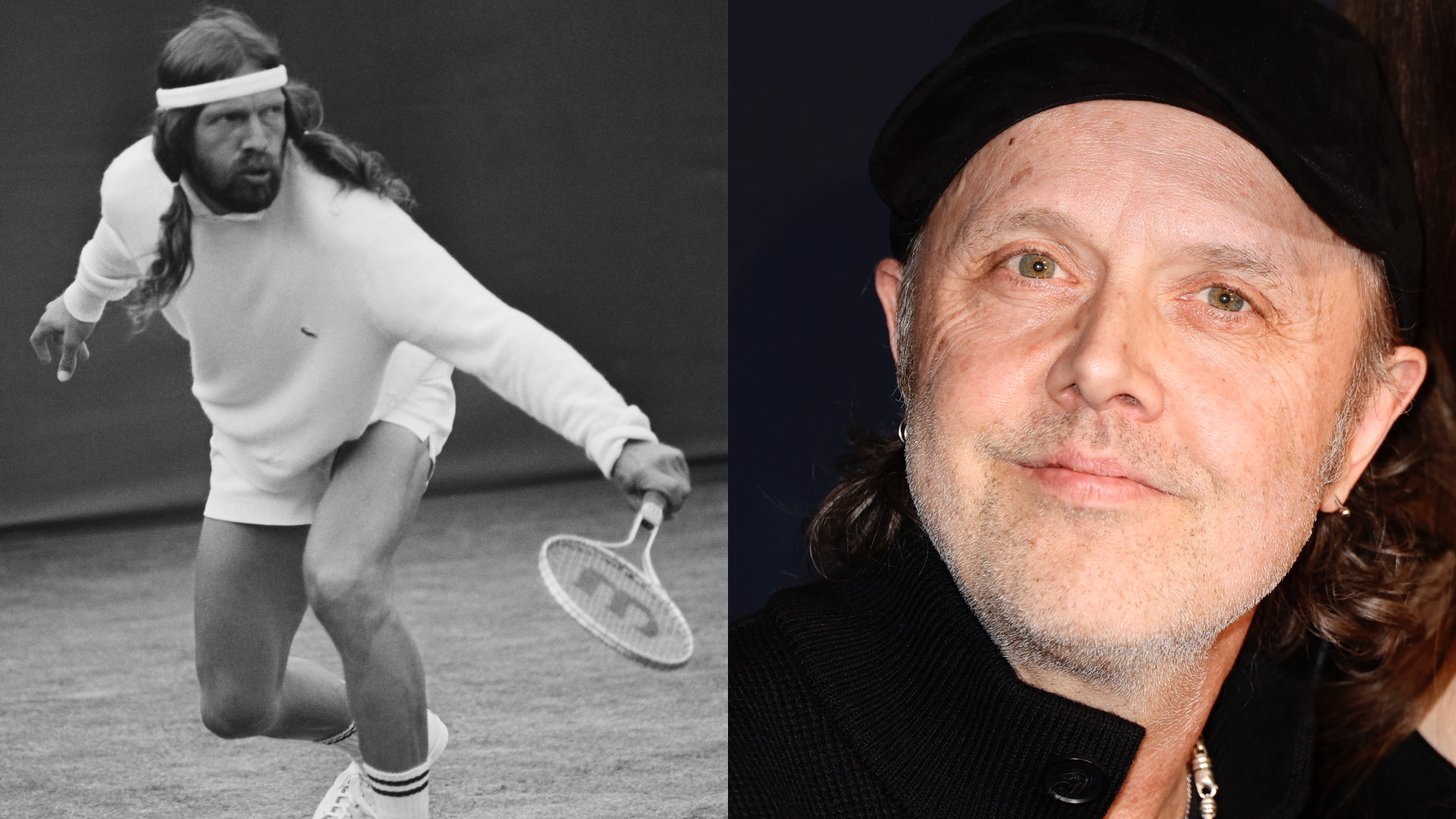

Der 40-Jährige sitzt in seinem Wohnzimmer, fährt mit den Händen abwechselnd durch sein schütteres, langes Haar und über seine Jeans, stonewashed, aufgeschlitzt, Aufnäher der Biermarke Desperados und der Band Def Leppard. „Die Band war mein letzter Traum“, sagt er. Für einen Moment hört er sich an, wie ein Rocker auf dem Sterbebett, dann sagt er: „Schauen wir mal, wie weit wir kommen …“ Schon klingt er, als ob Valiant Viper (übersetzt „tapfere Giftschlange“) kurz vor einer Welttournee stehen. 25 Jahre hat Kay Konzerte besucht, Stars bewundert und Luftgitarre gespielt. Jetzt will er selbst auf der Bühne stehen und bejubelt werden, will seinen Traum leben, will spüren, dass die Menschen hören wollen, was er spielt. Nichts anderes wünscht sich jeder, der aus Leidenschaft Musik macht.

Kay ist ehrgeizig, wenn es um den Metal geht, als Fan hat er alles erreicht. Sein Wohnzimmer gleicht einem Andachtsraum. Da ist der Iron-Maiden-Altar: eine weinrote Fahne mit dem Schriftzug der Band, darauf steht ein Totenkopf aus Plastik, Eddy, das Iron-Maiden-Maskottchen, mit schwarzer Bandlogo-Mütze bekleidet, davor eine Single-Rarität, eine Fehlpressung aus Venezuela von 1981. An der Wand hängt der Aufsteller einer wasserstoffblonden Frau in schwarzem Leder und kaum bedeckten Brüsten, Airbrush-Druck auf Pappe: Doro Pesch, die Metalqueen der 80er-Jahre. Quer über den Bauch ist mit schwarzem Filzstift geschrieben: „Für Kay, alles Liebe und Gute für immer, Doro Pesch“, darunter hat sie ein Herz gemalt. Für diese Widmung hat sich Kay einen VIP-Ausweis erschlichen und drei Stunden backstage gewartet.

Kay schaut auf die Uhr, noch sieben Stunden bis zum Auftritt. „Die letzte Probe war so schlecht, da hätte ich am liebsten alles abgeblasen.“ Er macht das erste Dosenbier auf, steckt sich eine Zigarette an, das beruhigt ihn für den Moment. Der Rauch spiegelt sich in der sauber polierten Vitrine, in der Kay mehrere Plastikmelonen der Band Halloween ausstellt und die Iron-Maiden-Keksdose. „Ich habe versucht, ein bürgerliches Leben zu führen“, sagt er. „Aber das lässt sich mit dem Heavy Metal nicht vereinen.“ Er war verheiratet, lebte mit seiner Frau im Eigenheim, hat zwei Kinder, doch die Ehe scheiterte. „Der eine will ein Haus bauen, eine Familie gründen und gemütlich auf seiner Couch alt werden“, sagt Kay. „Bei mir ist es das Gegenteil: Ich will rocken und Party machen.“ Er zieht an seiner Zigarette, lehnt sich zurück. „Es ist ein Leben auf der Überholspur, man lebt intensiver, schneller, härter – und man lebt geiler.“ Es sind Sätze wie aus den 80er-Jahren, der Zeit, als Heavy Metal das wilde Ding war in Deutschland. Eine Zeit, der auch die Jungs von Anvil nachtrauern, wie man unlängst auf deutschen Kinoleinwänden sehen konnte.

1970 veröffentlichten Black Sabbath ihr wegweisendes Debüt BLACK SABBATH, eine Sternstunde des frühen Heavy Metal. Die größten Erfolge feierte diese Musik in den 80er-Jahren und Anfang der Neunziger. Damals eroberten Iron Maiden, Metallica und Manowar die Charts, – langhaarig, in Röhrenjeans, in Muscle-Shirts, mit Totenkopf-Tätowierungen und bösen Blicken.

Dann kam Nu Metal, mit Bands wie Linkin Park, die auf jegliches okkulte Image verzichteten. Der klassische Metal verschwand aus der öffentlichen Wahrnehmung. Doch seit einigen Jahren feiert er wieder Erfolge. Selbst Tourneen mittelgroßer Bands wie DIO und Doro sind ausverkauft, das letzte Album von Kreator verkaufte sich 100.000-mal. In Zeiten schwindender Umsätze der Musikindustrie ist der Heavy Metal ein stabiler Markt. Die Fans wollen keine Downloads, sondern Alben zum Anfassen – und sie bleiben wie Kay ihrer Musik treu.

„Zottelvieh“ oder „Bombenleger“ nennen ihn seine Kollegen. Der gelernte Stahlbauer arbeitet in einer Druckerei für Verpackungsmaterialien, Schichtdienst. „Wenn man die Musik lebt, wird man immer ein Outlaw bleiben“, sagt er. Man merkt ihm an, dass es anstrengend ist, auf dem Land ein Außenseiter zu sein – und dass er stolz darauf ist, so zu leben, wie er es tut. „Für die meisten stecke ich in einer Schublade mit Arbeitsscheuen, Drogenabhängigen und Alkoholikern.“ Aber Kay legt Wert darauf, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, die Exfrau und seine Kinder zu unterstützen. Ein großer Teil des restlichen Einkommens geht für Heavy Metal drauf, für Platten, E-Gitarren, Konzerte. „Ich lebe in zwei Welten“, sagt Kay. „Ich arbeite, um mir mein zweites Leben zu finanzieren.“

Es klingelt an der Haustür, Kay öffnet. „Hi Jungs, alles fit im Schritt?“ Die Bandkollegen kommen, um die Instrumente abzuholen. In Kays Keller ist der Proberaum. Ein bärtiger Mann, rundes Gesicht, Haare bis zu den Ellenbogen, Thorsten, 38, ziviler Angestellter bei der Bundeswehr und Sänger von Valiant Viper, betritt das Wohnzimmer. Er ist Kays bester Freund, seit fast 20 Jahren. Hinter ihm stehen zwei Jugendliche verschüchtert in der Tür. „Jetzt zieht die Jacken aus und setzt euch hin“, raunzt Thorsten. „Das ist keine Bushaltestelle hier.“ Lucas, 15 Jahre alt, Realschüler, Brille, schulterlange blonde Haare, ist der Drummer. Der zweite ist 16, Azubi, der Sohn des Sängers, kein Bandmitglied. Kay haut dem Drummer aufs Knie. „Sitzt das Set?“ fragt er. „Ich hab es zuhause noch fünfmal geübt heute morgen“, antwortet Lucas. Thorsten schüttelt den Kopf: „Bist du immer noch so nervös, Kay?“ Der leert die Bierdose in einem Zug.

Valiant Viper gründeten sich zum fünfjährigen Bestehen des Heavy-Metal-Vereins „Celtic Warriors“ – Motto: „Stahl, Titten, Alkohol“. Zum Jubiläum spielten sie auf einem Geburtstag, aber noch nie vor einem zahlenden Publikum. Der Schlagzeuger ist der Sohn eines Bekannten, der zweite Gitarrist der Neffe des Bassisten. „Eigentlich wollten wir für die Feier nur zwei Songs einüben, aber dann waren es fast vier“, erzählt Kay. „Da war so viel Potenzial, dass wir gesagt haben, wir machen weiter.“

Es klingelt wieder an der Haustür. Die restlichen Bandmitglieder, Bassist Michael, 38, Energieelektroniker, und der zweite Gittarist Marius, 19, Lackierer, alle langhaarig, stehen im Wohnzimmer. „Hast du Frühstück für mich?“ fragt der Bassist. Kay holt ein Dosenbier. Bianca, 37, seine Freundin, blond, Mini-Rock, Netzstrumpfhose, kommt herein und stellt einen Teller mit Keksen und Schokolade auf den Tisch. „Dass du deinen Gästen gar nichts anbietest.“ Sie schaut ihn vorwurfsvoll an. „Die kriegen schon, was sie brauchen. Prost!“, sagt Kay und hebt seine Bierdose. Dann gibt er die Regel für den Abend aus: „Langsam spielen!“ Beim letzten Auftritt zog der Drummer das Tempo an. Der Rest der Band konnte nicht mithalten. Chaos. „Egal, wie es heute Abend wird, es wird rocken“, sagt er, wie um sich selbst Mut zu machen.

Kay hat schon mal eine US-Tour gemacht, mit 15 Jahren, mit einem Blasmusik-Orchester. Er spielte Waldhorn – und fand doch zu einer ganz anderen Musik. In Detroit besuchte er damals ein Konzert der Hardrock-Band Kiss. „Ab da war ich infiziert“, sagt er. Wieder in Deutschland begann er, sich für Heavy Metal zu interessieren – als erster im Dorf. Von Anfang an begeisterte er sich vor allem für solche Bands, die aufwendige Dauerwellenfrisuren, Schminke und Stirnbänder trugen – Bon Jovi, White Lion, Skid Row – und bald als Poser verspottet wurden. „Ich bin mit meinem Stil in den 80ern hängen geblieben. Dem werde ich treu bleiben, bis ich in die Kiste falle.“

Im Proberaum: Valiant Viper packen die Instrumente zusammen. An den Wänden hängen Eierkartons zur Schalldämmung. Die Tür eines Schranks ist mit einer Kollage aus Pin-Up-Mädchen bedeckt, ausgeschnitten aus der Bildzeitung. An einem Rohr baumelt eine leere Konservenbüchse mit der Aufschrift „Bandkasse“.

Drei Autos und ein Anhänger sind voll gepackt. „Welchen Weg fahren wir?“ fragt Thorsten. Kay sitzt am Steuer seines weißen Kombis, Modell Opel Astra, drückt im Leerlauf das Gaspedal durch. „Über Kah!“ schreit er durchs heruntergekurbelte Fenster. „Da ist doch Anlieger frei!“ „Scheiß drauf!“ Der Opel prescht vom Hof, die anderen Autos folgen. Über schmale Feldwege geht es durch Wald und Wiesen Richtung Heimbach. Das Dorf, 1100 Einwohner, liegt in einem engen Tal. An einer stillgelegten Bahnstrecke steht das Gasthaus „Zum Bahnhof“, hier soll das Konzert stattfinden. Kay und Thorsten stoßen die Tür auf, zwei Männer um die 50 sitzen an der Bar, ein anderer vor einem dudelnden Spielautomaten, es riecht nach kaltem Rauch.

Der Wirt drückt eine Schiebetür auf, der Nebenraum, gekachelt, roséfarben gestrichen, jemand hängt gerade Banner von Metal-Bands vor die Fenster, Manowar, Metallica, Motörhead. „Hier könnt ihr aufbauen“, sagt er und zeigt auf einen Platz zwischen zwei Dart-Automaten, an der Wand darüber ein gerahmtes Alpenpanorama. „Und hinten im Lager ist Platz zum Umziehen.“ Kay und Thorsten schauen sich nachdenklich um. Dann sagt Kay: „Wir können hier vorne die Nebelmaschine hinstellen und dann im Qualm aus dem Backstage-Raum kommen!“ „Geil!“ ruft der Bassist. Die Bass-Drum und Gitarrenkoffer werden herein getragen, Verstärker auf Kneipenstühle gewuchtet. Das Schlagzeug steht zwischen den Dart-Automaten, Kay breitet ein künstliches Leopardenfell aus und reicht den Bandkollegen Bierflaschenhalter, die man an die Mikrophonständer hängen kann. Michael und Lucas bauen jeweils vor sich Monitorboxen auf. „Meine Güte, die gehören doch nach vorne!“ Kay wirkt verzweifelt. „Ich hab eine Anspannung, das ist schon gar nicht gut.“ Noch fünf Stunden bis zum Auftritt, er rennt zur Toilette.

Dann der Soundcheck. „One, two, three, four“, es knallt und kracht. „Äh, macht doch mal die Lautstärke runter“, ruft Dirk, der Veranstalter, der am Mischpult sitzt. Nächster Versuch: Kay spielt ein Gitarrenriff, wieder und wieder, doch Thorsten schaut ihn verständnislos an. Kay hört auf zu spielen und fragt: „Warum fängst du nicht an zu singen?“

„Weil du einen Part komplett vergessen hast!“

„Hast du nicht gefickt oder was?“

„Doch!“ schreit Thorsten.

Kay lacht. „Na dann versuchen wir es noch mal.“ Diesmal gelingt der Song.

„Die Nebelmaschine geht nicht“, sagt Dirk. „Uns fehlt ein Kabel.“ „Scheiße“, sagt Kay. „Kannst du nicht ein anderes nehmen?“ „Es passt keins.“ Kay sieht den großen Auftritt scheitern, zumindest schärft er den Bandkollegen noch ein: „Ihr kommt nicht fertig gestylt, das machen wir Backstage – keiner soll uns im Bühnenoutfit sehen, bevor wir raus gehen.“

Vier Stunden bis zur Show, die Bandmitglieder sind nach Hause gefahren zum Essen, Kay hängt links und rechts der Bühne die Bandlogos auf, zwei „V“ geklebt mit rotem und silbrigen Klebeband auf Pappe. „Macht ihr Werbung für Veltins plus X?“ Der Tonmischer lacht. Kay, genervt: „Unser Logo sieht doch ganz anders aus!“ Dann betrachtet er noch einmal die Szene von vorne, nickt zufrieden.

Drei Stunden später, die Türen öffnen in Heimbach, Eintritt zwei Euro. Der Kneipenraum füllt sich mit Jugendlichen, vereinzelt sind schwarze T-Shirts, Lederjacken und Kutten voller Aufnäher zu sehen. Die Metal-Disco ist das Dorfereignis heute abend, längst nicht nur für Fans. Der Disco-Raum ist noch leer, Metallica dröhnt aus den Boxen. Lucas, der Schlagzeuger, ist schon Backstage. Zwischen leeren Schnapsflaschen und vollen Bierkästen sitzt er auf einer umgedrehten Cola-Kiste und trommelt auf ein Übungspad ein, das Set des Abends, zum neunten Mal für heute. „Ich würde gerne mal etwas anspruchsvolleres spielen als diesen Glam-Metal“, sagt er in einer kurzen Pause. „Aber es ist auch eine Herausforderung, den Auftritt fehlerfrei hinzukriegen.“ Der Rest der Band kommt in den Backstageraum. Kay zieht ein transparentes Top an, durch das seine Oberarmtätowierung, ein Skelett, gut zu sehen ist. Die anderen tragen schwarze Metal-T-Shirts. Es ist eng zwischen all den Flaschen und Kisten und der ausgehängten Klotür, die an der Wand lehnt. Die beiden Gitarristen Kay und Marius werden von ihren Freundinnen gestylt: Kajal, Stirnband, Haarspray. Kay lässt sich die Lippen schwarz schminken und das Gesicht pudern. Sänger Thorsten begnügt sich mit zwei Spritzern Deo unter den Achseln. „Scheiße, ist das aufregend.“ Er atmet tief durch. „Thorsten, du sagst doch die Lieder an?“, fragt Lucas leise. „Mal sehen, am Anfang werde ich Englisch reden, dann Deutsch“, antwortet Thorsten. „Nach dem ersten Lied hat sich die Aufregung hoffentlich gelegt.“

Dirk, der Tonmischer, schaut durch die Tür in den Backstageraum. „Die Nebelmaschine geht immer noch nicht?“ fragt Kay ihn. „Doch“, sagt Dirk. „Yiheah! Ich hab zum Herrgott gebetet, lass die Scheißnebelmaschine funktionieren.“ Kays Stimme überschlägt sich. „Jetzt wird’s richtig geil!“

„Fangen wir in zwei Minuten an?“ fragt der Bassist, sichtlich angespannt.

„Locker, Zeit für eine Kippe ist noch, die müssen noch ein bisschen schwitzen“, meint Kay. Aus dem Lager kann man in den Raum sehen, in dem die Zuschauer warten. Etwa 20 stehen in den Ecken, es tanzt niemand auf der Metal-Disco. Zwei Frauen, die an der Theke stehen, schauen herüber zu Michael, dem Bassisten. Der reckt den Arm hoch, Ring- und Mittelfinger angewinkelt, kleiner Finger und Zeigefinger abgespreizt, Metaller-Gruß, doch keine Reaktion bei den beiden.

„Macht die Nebelmaschine an!“, ruft Kay. „Und bitte das Intro abspielen.“ Zwei Minuten später ziehen Nebelwölkchen, Geruch Erdbeer, über die Bühne. Dazu erklingt ein bombastisches Instrumental-Stück aus „Rocky IV“. Der Schlagzeuger geht als erster auf die Bühne, dann der Bassist, zweiter Gitarrist, der Sänger. Kay bleibt an der Tür stehen. „So geh ich nicht raus, das ist mir zuwenig Nebel!“ 30 Sekunden später steht auch er auf der Bühne, keine Reaktion beim Publikum. Während des fünfminütigen Intros stimmen Valiant Viper Instrumente und hauen in die Saiten, um zu sehen, ob alles funktioniert. Dann ist das Intro zu Ende. „We are Valiant Viper!“, brüllt Thorsten ins Mikrofon: „Heimbach – I wanne see your hands!“ Jubel! Vor der Bühne stehen 30 Leute, klatschen die Hände über dem Kopf zusammen. Kay haut in die Saiten, es hört sich ein bisschen zu dünn an für die Größe des Raums, aber es ist klar und deutlich das Riff des Black-Sabbath-Klassikers „Paranoid“. Schlagzeug und Bass fallen ein, dann der Gesang, wüst geröhrt von Thorsten: „Can you help me – occupy my brain?“ Die Zuschauer grölen mit, tanzen. In den ersten Reihen wirbeln die Haare herum, Hände werden gen Band gereckt. Thorsten fällt inbrünstig singend auf die Knie. Kay wirft den Kopf in den Nacken, sein Gesicht spielt Schmerz, Verzweifelung, dann Erlösung. Er weiß nach 25 Jahren als Fan, wie man einen Song für die Zuschauer durchlebt. Der Sound ist wohl das, was man dreckig nennt, Thorstens Stimme ist heiser, manchmal kommt ein Bandmitglied aus dem Rhythmus – doch die Zuschauer feiern Valiant Viper.

In diesem Moment ist ein Teil von Kays Lebenstraum wahr geworden, gleichgültig wie viele Menschen dort vor der Bühne stehen: Sie wollen die Band, diese Typen, die sich über all die Jahre treu geblieben sind, sehen und hören. „Zu-ga-be, Zu-ga-be!“ schallt es nach den sieben Lieder des Sets durch den Raum. „Im nächsten Jahr gibt es neue Songs“, sagt Kay durchs Mikro. Thorsten flüstert ihm etwas in Ohr. „Okay, wir spielen noch eins.“ Am Ende haben sie fünf Lieder aus ihrem Set zweimal gespielt. Unter Jubel gehen sie von der Bühne.

Backstage relaxen ist nicht, sie müssen abbauen. Kay sitzt auf seinem Verstärker und rollt Kabel zusammen, schüttelt den Kopf. „Der Sound war nicht gut.“ Er nimmt einen sehr tiefen Zug von seiner Zigarette, trinkt einen Schluck Jack-Daniels-Cola. „Ich bin nie zufrieden, aber ich darf auch nicht zu kritisch sein. Wir spielen ja noch nicht lange zusammen.“ Thorsten sagt: „Es war halt blöd, dass die Zuschauer beim Tanzen mein Mikrofonkabel rausgezogen haben. Das habe ich ein paar Minuten auf dem Boden gesucht, bevor ich weiter singen konnte. So was passiert, wenn man keine erhöhte Bühne hat.“

„Aber unterm Strich war es eine gute Party“, sagt Kay. „Und mit dem nächsten Urlaubsgeld kaufe ich mir einen Marshall-Verstärker, dann geht’s ab!“ Kay hat die Ambitionen eines 16-Jährigen. Thorsten trinkt sein Bier aus und sagt: „Ist doch geil: Wir können immer auftreten, wenn wir pleite sind und dann den ganzen Abend frei saufen.“

Im Discoraum läuft noch Musik, aber außer der Band und dem DJ ist niemand mehr da. Draußen gibt es eine Schlägerei, dort ist die Jugend. Die Kneipe nebenan ist noch voll, Kay holt Glückwünsche ab. „Auch wenn nicht alles perfekt war“, sagt eine Frau Anfang 30 in Kutte und Cowboystiefeln zu ihm: „Es hat richtig Laune gemacht.“ Ein Typ in Lederjacke umarmt ihn: „Cooler Auftritt.“ Kay grinst. „Das war Rock’n’Roll, es hat eigentlich nur gefehlt, dass wir backstage gefickt haben.“ Lucas‘ Mutter holt den Schlagzeuger ab.

Kay bahnt sich seinen Weg an der Theke vorbei, ein Mann schaut ihn abschätzig an: „Seit wann bist du eine Tunte?“ „Schon lange!“ sagt Kay schnippisch und geht weiter. Vor der Tür wuchtet er den Verstärker ins Auto. „Es gibt immer noch Bauerntrampel, die nicht verstehen, was eine gute Show ist“, sagt er. „Aber das feuert mich nur noch mehr an.“ Er geht zurück an die Theke bestellt sich zwei Jack-Daniels-Cola. Dann betritt er die Tanzfläche, lässt seine Haare wie Rotorblätter kreisen. Das Blitzlicht einer Handykamera erhellt den Raum für einen Moment. Er ist leer – bis auf Kay, der auf den Kacheln kniet und Luftgitarre spielt.