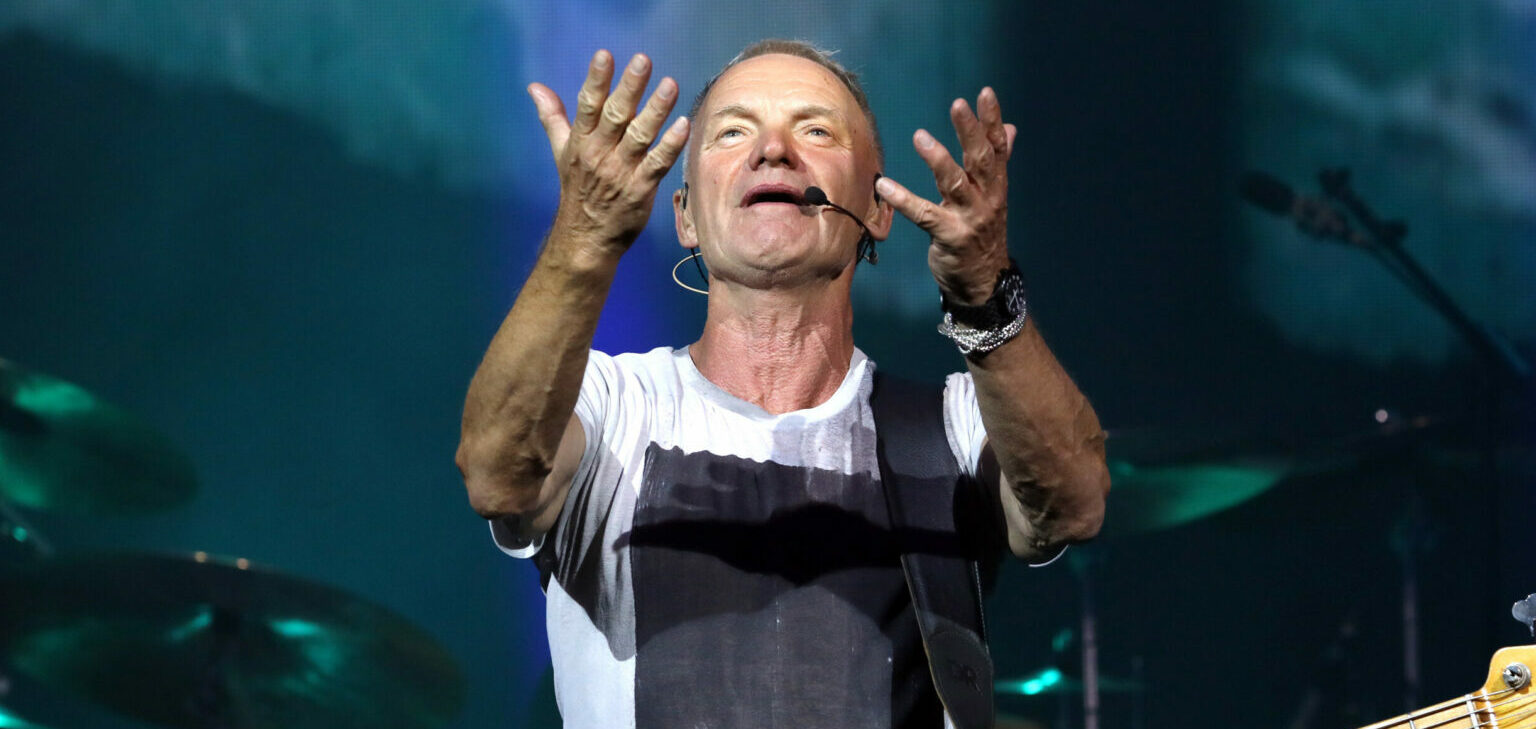

Sting

Songs From The Labyrinth

Ex-Police-Man hat die Laute umgeschnallt und gibt sich dem Renaissance-Komponisten John Dowland hin.

Es gibt diese Zeitgenossen, die können nicht anders sein als klebrig-sinnlich. Die Schauspielerin Renan Demirkan etwa stopfte weiland beim Amateur-Küchenchef Bio die Pranke in einen Joghurttopf, um sie hysterisch jauchzend abzuschlecken. Genauso schlimm sind aber auch die, bei denen sich ihre Vorstellung von Gemütlichkeit in der klassischsten aller Szenarien zeigt: mit angezogenen Beinen auf dem Sofa rumlümmeln und mit beiden Händen die wärmende Teetasse umklammern. Zu so einem Typen hat sich auch Sting entwickelt, seitdem The Police Schnee von gestern ist und er sich nur noch um die Körper- und Geist-Synthese kümmert. Wenn Sting von Prokofiews „Peter und der Wolf“ bis zu Weills „Mackie Messer“ sein superfeines Schmirgelpapier-Organ auch auf klassischem Terrain ausprobierte, schwang stets diese manieriert wirkende Lust am Exhibitionismus mit. die jetzt ihre Steigerung in trauter Zweisamkeit erlebt hat. Mit dem Barock-Lautenisten Edin Karamazov hat Sting sich ins 16. Jahrhundert aufgemacht, um entlang von Liedern des englischen Komponisten John Dowland die vertonten Tränen zu durchleben und natürlich auch zu durchleiden. Dass dabei diese ursprünglich genial vor Melancholie zuckenden und vor harmonischen Raffinessen übersprudelnden Songs nun zu fast 500 Jahre alten Pop-Kunstliedern recycelt wurden, ist noch entschuldbar. Wenn jedoch Sting „Can She Excuse My Wrongs? mit einem süßlichen A-cappella-Chor aufspeckt, ist das genauso an der Schmerzgrenze wie der Ausdrucksradius mit all seinem Säuseln, Hauchen und aus allen Poren tropfenden Emphase. Mit besinnlicher Rezitatorenstimme bringt uns Sting zwischendurch zudem einige Briefe von Dowland so bedeutungsschwanger nahe, dass selbst hartgesottenen Teetrinkern die Tasse aus den Fingern rutscht. Wenigstens das Lautenspiel von Karamazov ist erste Sahne. Aber darauf kam es bei dieser Produktion wohl nicht an.