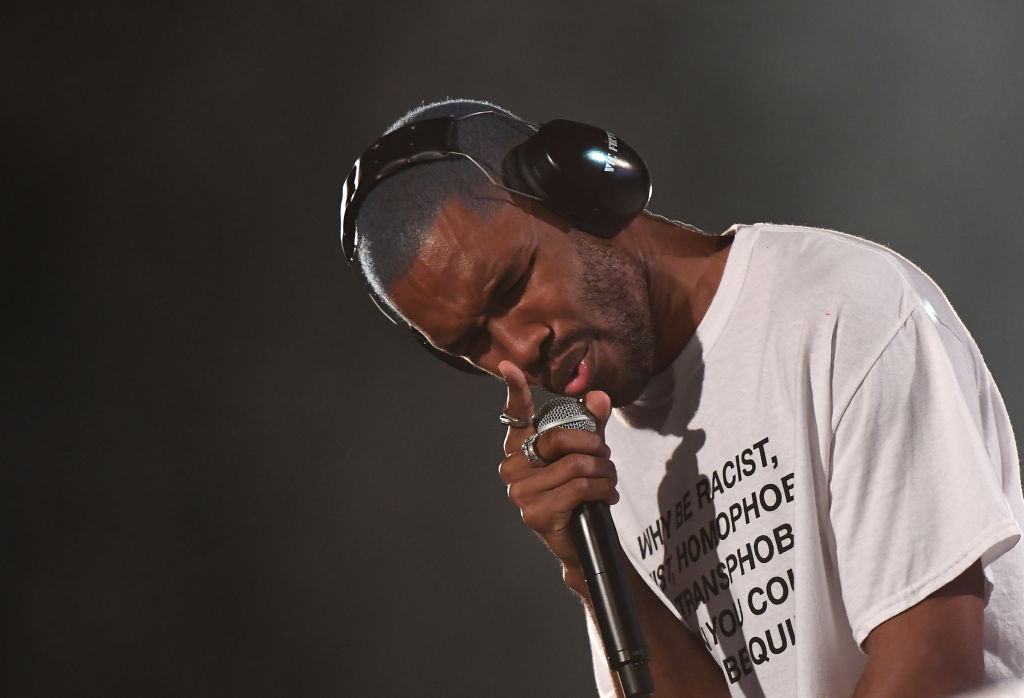

Frank Ocean

Channel Orange

Def Jam/Universal

Sanft, verschlafen, poetisch, gelegentlich brutal: Mit dem ersten großen Auftritt des Sängers aus L.A. ändert sich der R’n’B.

Mit „Super Rich Kids“ geht es richtig los. Allein schon der Beat! Viel mehr als monoton aufeinanderfolgende Pianoakkorde, die an Elton Johns „Bennie And The Jets“ erinnern, gibt es nicht zu hören. Aber das ist gut so. Mehr Sound würde davon ablenken, was Frank Ocean zu sagen hat. Er redet von jungen Leuten, die zu viele Weinflaschen von einer Sorte besitzen, deren Namen sie nicht aussprechen können. Von verzogenen Gören, die nicht groß von ihren Eltern und den Hausmädchen behelligt werden und in Ruhe auf Spritztour gehen und weiße Linien schniefen können. Kurzum: „Super rich kids with nothing but loose ends, super rich kids with nothing but fake friends.“ Es ist eine Zeile, die man sein Leben lang nicht vergessen wird. Es ist aber auch eine Zeile, die unmissverständlich klar macht, wie sich dieser Frank Ocean als Gegenmodell positioniert.

Er kommt aus New Orleans, wo er seine Zelte über Nacht abbrechen musste, weil sein Studio nach dem Hurrikan Katrina den Wassermassen zum Opfer gefallen war. Als Ausweichort wählte er eine Stadt, die gegensätzlicher nicht sein könnte. In Los Angeles konnte er einen Vertrag als Songschreiber ergattern. Wenig später belieferte er etablierte Künstler wie Beyoncé (er ist Co-Komponist von „I Miss You“), John Legend und Brandy. Man kann davon ausgehen, dass er bei dieser Gelegenheit in die Welt des Hollywood-Glamours eingeführt wurde. Begeistert war er offenbar nicht. Ocean will nicht Teil einer künstlichen und aufgetakelten Scheinwelt sein und sich da aufhalten, wo Paris Hilton und Lindsay Lohan schon sind. Assoziiertes Mitglied der schrägen Rap-Crew Odd Future zu sein bedeutet ihm inzwischen mehr als eventueller Ruhm als Songschreiber. Zu Hause hätte er es bitte gerne bodenständig. „I’m searching for real love“, singt er am Ende von „Super Rich Kids“. Wie diese wahre Liebe aussehen soll, weiß er offenbar noch nicht so recht. Kurz vor der Veröffentlichung dieses Albums hat Ocean in seinem Blog darüber informiert, dass seine erste Liebe ein Mann war. Dieselben Zeilen kann der Besitzer der CD nachlesen. Sie stehen auf einem kleinen Zettel, der beigefügt ist. Wenn man bedenkt, wie gleichgeschlechtliche Liebe in der Welt des HipHop und R’n’B angesehen ist, ist so ein Bekenntnis ein mutiger Schritt.

Aber seit Nostalgia, Ultra wissen wir ja, dass es sich bei Frank Ocean um einen außergewöhnlichen Typen handelt. Dieses Mixtape war kein Mixtape im üblichen Sinn, es fühlte sich wie ein richtiges Album an. Ocean war nervös, weil er zwar bei Def Jam unter Vertrag stand, aber nicht wirklich unterstützt wurde. Also machte er über das Internet mit dem Mixtape Druck. Jetzt war der Hype um seine Person so groß, dass die Plattenfirma die Musik aus Sicherheitsgründen nicht vorher an die Presse geben wollte. Erst zum Veröffentlichungszeitpunkt Mitte Juli bekam man das Album zu hören, deshalb erscheint diese Besprechung erst jetzt. Einen Unterschied macht das nicht. So oder so ändert sich mit Channel Orange der R’n’B. Er ändert sich so, wie eine in Orange spielende Nationalmannschaft mal die Art und Weise verändert hat, wie Fußball gespielt wird. Oder so, wie eine mit viel Orange in ihrem Logo auftretende Fluglinie die Art des Reisens revolutioniert hat. Ocean nimmt einem ganzen Genre die Hysterie, indem er auf trippige und minimale Musik setzt, um deren Produktion sich zum Teil Pharrell Williams kümmert. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man denken, R. Kelly hätte plötzlich Gefallen an überentspanntem, avantgardistischem Indie-Sound gefunden. Zum jazzigen Background in „Sweet Life“ singt Ocean wie der Stevie Wonder des 21. Jahrhunderts. Prince hat ebenso Spuren hinterlassen, „Lost“ ist von „When Doves Cry“ nicht weit weg. Endgültig überzeugt ist man, wenn man auf seine Worte achtet. Was zum Beispiel versteht man unter „Crack Rock“? Wer sich amerikanische Filme anschaut, wird feststellen, dass darin immer wieder bestechliche Polizisten vorkommen. Ocean traut den Ordnungshütern auch nicht: „Crooked cop, dead cop, how much dope can you push to me.“ Sein Mädchen nennt er Kleopatra. Ocean erzählt, dass er arbeitslos ist und sie deshalb anschaffen gehen muss. Danach badet er die Liebste sanft rein, damit er sie wieder so hat, wie er sie kennt. Das hört sich sehr zart, wie ein Eintrag aus dem Poesiealbum an, nicht wie ein Bericht aus dem Zuhältermilieu.

Key Tracks: „Super Rich Kids“, „Pyramids“, „Bad Religion“