Saint Sams Bruch mit der christlichen Tradition

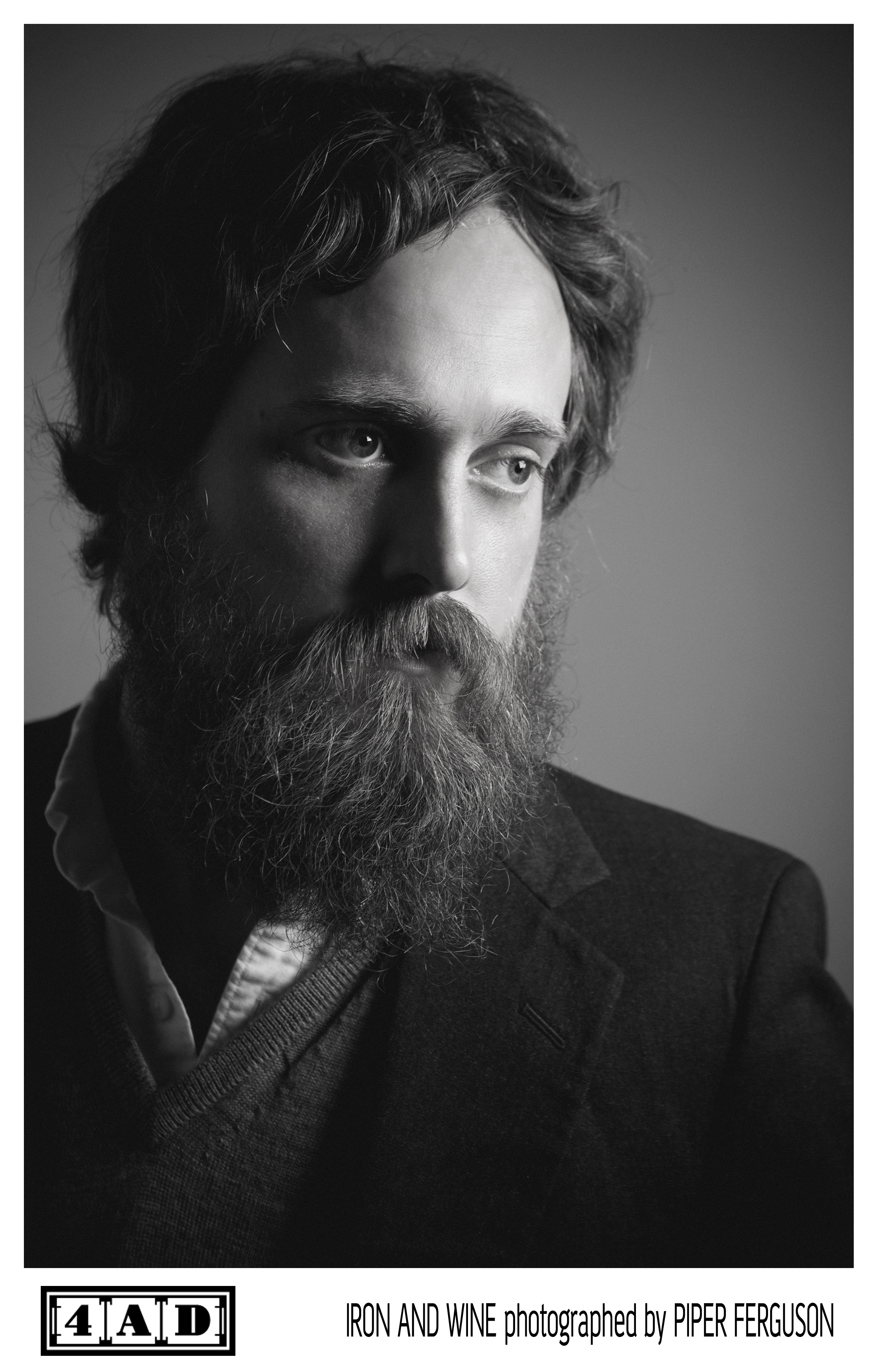

Sam Beam alias Iron And Wine interessiert der Prozess, nicht das Ergebnis. Dass ihn viele Fans heiligsprechen wollen, kommt ihm entsprechend seltsam vor.

Manche gehen bis an ihr Lebensende, um Gott zu finden. Anderen reicht ein Blick und ein Ohr auf Iron And Wine, um in den Anbetungsmodus zu verfallen. Sam Beam, der sein Künstler-Alter-Ego nach einem Nahrungsergänzungsmittel benannt hat, zuckt allerdings zusammen, wenn er auf den Gedanken gebracht wird, dass ihm Fans und Kritiker so viel Ehrerbietung entgegenbringen könnten. „Natürlich ist es besser, den Leuten gefällt, was ich tue, als wenn sie desinteressiert wären. Aber ich versuche, dem nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, sondern mich auf meine Arbeit zu konzentrieren.“

Dieser Satz, der bei den meisten Musikern wie eine leere Worthülse klappert, klingt bei Sam Beam ehrlich. Vielleicht ist es der aufrichtige Blick, mit dem der 36-Jährige uns begegnet. Oder seine ausgesuchte Zuvorkommenheit. Beam ist immer noch der bescheidene, kunstinteressierte Mann, der einst an der University of Miami über Film dozierte und nebenbei in der Wohnzimmerbehaglichkeit dürftig aufgeklopfter Kissen und staubiger Lampenschirme Songs schrieb. Bloß seine Umwelt überschlägt sich mit jedem seiner Werke neu: Angefangen mit dem sparsam instrumentierten The Creek Drank The Cradle (2002) bis hin zu The Sheperd’s Dog, dessen Soundeinflüsse schon deutlich über die Ränder von Folkrock hinauslugten.

Beam kümmert all die Euphorie wenig und folgt auch auf Kiss Each Other Clean, seinem vierten Studioalbum, der Maxime, sich nicht um das Ergebnis zu kümmern, sondern sich auf den Prozess zu konzentrieren. Herausgekommen ist ein Werk von epischer Schönheit. Mit dieser Platte ist Iron And Wine endgültig aus der Deckung gegangen: Kiss Each Other Clean ist Aufbruch, ist Uptempo, ist R’n’B und funky. Wie bitte – funky? „Ja“, Beam nickt; mehr Dur als Moll und insgesamt tanzbarer sei sein neues Werk. Das Etikett Americana passt hier nur noch, wenn man das Genre dehnt und streckt und so sehr viele Einflüsse aus Rock und Pop und Jazz und einigen Spielarten der sogenannten World Music hereinlässt.

Eine Entwicklung, die sich schon mit dem Vorgänger The Sheperd’s Dog angekündigt hatte. Beim Release vor drei Jahren sprach Beam davon, er sehe die Platte in der Tradition von Swordfishtrombones, eines Albums, mit dem Tom Waits nicht nur den Rauswurf bei seinem Label provoziert hatte, sondern sich auch kompromisslos von seinem bisherigen Werk abgesetzt hatte. „Waits hat mich dadurch sehr inspiriert“, erläutert Beam den Bezug zum Blues-Beatnik. „Ich bewundere den Mut, so konsequent der eigenen Muse zu folgen. Egal, wo sie dich hinführt, du machst das Richtige.“

Außerdem sei es schlichtweg langweilig, immer die gleiche Platte zu machen, sagt Beam. Trotzdem hat er erst einmal alles so gemacht wie immer: Morgens die Kinder zur Schule gebracht, sich zu Hause an die Songschreiberei gesetzt, auf die Inspiration, diesen „verrückten Vogel“, gewartet und die Kinder mittags wieder abgeholt. Bis genügend tolle Songs beisammen waren. Aber als es dann aber darum ging, „Fleisch an den Knochen“ zu bringen, produzierte Sam Beam nicht wieder in der ländlichen Homebase Austins, sondern probierte es mit Leib-und-Magen-Produzent Brian Deck (u.a. Modest Mouse, Gomez, außerdem Mitglied von Red Red Meat) in Chicago.

Die wuselnde Ruhelosigkeit, in der Songs wie „Monkeys Uptown“ mit den Füßen scharren, ist ein Zeugnis für die neu entdeckte Lust am Rummel. Doch zwickender Bass, raue Bläser und schnaufendes Harmonium können und wollen jenen Sam Beam mit der Akustikgitarre und der sanftesten Stimme weit und breit nicht verdecken. Der Wahl-Texaner mag sich häuten wie eine Schlange, im Inneren bleibt er er selbst: In seiner Zurückgezogenheit einladend und vor allem weiterhin daran interessiert, mit seinen Texten den Putz vom Selbstbild der amerikanischen Gesellschaft bröckeln zu lassen.

„Meine Songs sind immer von einem speziellen Blickwinkel auf den amerikanischen und überwiegend christlich motivierten Kontext geschrieben“, sagt Beam so analytisch und völlig unpoetisch, dass man sich fast wundert. Wer hört, mit welcher Inbrunst die erste Single des Albums, „Walking Far From Home“, den amerikanischen Mythos des umherstreunenden Heimatlosen thematisiert, spürt vieles, jedoch nichts davon ist nüchtern. „I was walking far from home / Where the names were not burned along the wall / Saw a building high as heaven / But the door was too small“.

„Wenn du Songs über das Leben schreibst“, sagt er, „dann sollten sie sich um die Gegensätzlichkeiten drehen, die den meisten Menschen schwer im Magen liegen, die sich aber nie verändern; das Bittere und das Süße, Liebe und Hass, all der Kram.“ Und Gott. Weil der in den USA eine riesengroße Rolle spielt, und Sam auch mit den Bildern und Geboten der christlichen Weltanschauung groß geworden ist. „Ich bin zwar in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen, aber es ist meine Entscheidung, mit dieser Tradition zu brechen“, sagt er – und macht einen Scherz, der seiner Familie vielleicht nicht so gut gefallen würde, aber auch zeigt, dass der Sohn der Beams genauer hinschaut: „Nimm Jesus“, sagt er. „Er ist der Einzige, der zurückgekommen ist, verliert aber kein Wörtchen darüber, ob es auf der anderen Seite besser ist.“