Die wichtigsten Debütalben des Jahres 1966

Mit Small Faces, The Mamas & The Papas und Buffalo Springfield veröffentlichten 1966 drei der wichtigsten Bands der 60er-Jahre ihre ersten Alben – und beeinflussten den Sound der Folgezeit maßgeblich. Andere Debüts wie die von The Music Machine oder The Monks werden bis heute als Geheimtipps weitergereicht.

The Seeds – THE SEEDS

The Seeds – THE SEEDS

Für Bands wie die Seeds prägte Greg Shaws Fanzine „Who Put The Bomp!“ zu Beginn der Siebzigerjahre den Ausdruck Punk Rock: rotzige Hymnen von pickligen Jungs, die davon träumten, amerikanische Jugendliche mit ihrer Interpretation des harten Rock der British Invasion zu indoktrinieren. Was die Seeds von anderen Bands abhob, waren eine stringente Vision und ein charismatischer Frontmann: Keiner hatte 1966 längere Haare als Sky Saxon, keiner kopierte die Moves von Mick Jagger besser, keiner hatte eine näselndere Stimme, keiner schrieb primitivere Songs.

Allen voran das Ein-Akkord-Wunder „Pushin’ Too Hard“, das die Seeds in Los Angeles als atavistische Antithese von Love und den Byrds so bekannt machte, dass sie ein Album aufnehmen durften. Obwohl danach bis zur Auflösung der Band im Jahr 1970 noch vier weitere zunehmend drogenverseuchte Longplayer folgten, ist das Debüt von 1966 das ultimative Statement der Band, ein hinreißend zusammengestuümpertes Sammelsurium von Songs, die alle mehr oder weniger klangen wie „Pushin’ Too Hard“ (nicht von ungefähr geht die Legende, dass Neil Young beim letzten Konzert der Band in Santa Monica die Bühne stürmte, um lautstark nach dem Song zu verlangen). Oder wie „Can’t Seem To Make You Mine“, der andere Minihit der südkalifornischen Punks, der hier ebenfalls verewigt ist. Chris Weiß

Question Mark & The Mysterians – 96 TEARS

Question Mark & The Mysterians – 96 TEARS

Lester Bangs hält „96 Tears“ für einen der besten Songs aller Zeiten. Wer ist man, dem zu widersprechen? Wie viele amerikanische Garagenpunk-Songs der Zeit wirkt auch der bekannteste Track von Question Mark & The Mysterians im Vergleich zu den Großleistungen, zu denen die wichtigen britischen Bands im Monatsrhythmus fähig waren, zunächst regressiv. Aber gerade der Mangel an Ambition ist es, der den Song so wahrhaftig macht. Dieses vermaledeite Ein-Noten-Riff , mit dem die Farfisa-Orgel über dem Refrain eiert, kriegt man unmöglich wieder aus dem Kopf: Das ist Primitivismus allerhöchster Ordnung und nimmt die Stooges um ein paar Jahre vorweg. Auch wenn Sänger Question Mark, wie er nach einer Namensänderung offiziell hieß, darauf beharrte, er sei auf dem Mars geboren und folge nur der Eingebung von Stimmen aus der Zukunft, spielte seine Band Rockmusik, als sei sie nicht über die Errungenschaften der Steinzeit herausgekommen. Ein Kompliment, selbstredend. Entsprechend war das Debüt, das nach dem unerwarteten nationalen Erfolg von „96 Tears“ rasch aufgenommen wurde, weniger ein einheitliches Album als eine Sammlung mehr oder weniger gelungener Songs. Und kulminierte schließlich mit dem großen Hit. Das Beste hatte man sich für den Schluss aufgehoben. Chris Weiß

The Music Machine – TURN ON

The Music Machine – TURN ON

Sean Bonniwell hatte schon ein paar Jahre als Folkmusiker auf dem Buckel, als er südlich von San Francisco die Music Machine aus der Taufe hob. Der Name war Programm. Anders als die jugendlichen Garagenrocker der Zeit wusste Bonniwell, was er wollte. Harte, unverkennbare Rockmusik sollte seine Band spielen, elektrifizierte Folkmusik. Oder „chinesischen Jazz“, wie er selbst sagte. Um dieses Ziel zu erreichen, ließ Bonniwell seine Musiker gnadenlos proben, bis sie, nun ja, eine Maschine geworden waren. Die Instrumente wurden tiefer gestimmt, um die Bedrohlichkeit des Sounds zu unterstreichen; die Musiker trugen Schwarz und identische Prinz-Eisenherz-Frisuren und schlüpften, das Tüpfelchen auf dem i, mit der rechten Hand in einen schwarzen Lederhandschuh. Das machte schwer was her, als die Gruppe in den Clubs von Los Angeles zu spielen begann. Wie die Musik, die einen auch heute noch im Sturm erobert, wenn man TURN ON auflegt, das erste und einzige Album der Band. „Talk Talk“, die Hymne der Gruppe, 1 Minute 58 kurz, eröffnet den Reigen, ist aber nicht gleich der vorweggenommene Höhepunkt: Ob nun Original oder Coverversion („Taxman“ klingt hier wie vorweggenommener Heavy Metal), alles fügt sich zu einem Gesamtkunstwerk, das Konfusion und Entfremdung zur Kunst erhebt. Chris Weiß

The Monks – BLACK MONK TIME

The Monks – BLACK MONK TIME

Der Punk begann nicht in London oder New York, sondern in Gelnhausen in Hessen. Dort fanden sich Mitte der 60er-Jahre fünf amerikanische GIs zusammen und gründeten eine Band: The 5 Torquays. Sie spielten das Übliche: Chuck-Berry-Coverversionen und die Beat-Hits der Stunde. Und irgendwann nahm das eine Eigendynamik an, die Musiker begannen, eigene Songs zu komponieren, nannten sich The Monks (die Mönche), traten in schwarzer Kleidung auf und trugen Kurzhaarfrisuren mit Mönchstonsur. Man mag das Gesamtkonzept albern finden, die Musik war es nicht: simpler, höchst effektiver Garagenrock mit fuzzy Gitarren, einem verzerrten Bass, einer scheppernden Orgel, einem elektrisch verstärktem Banjo als Rhythmusgitarrenersatz und Gary Burgers gellendem Gesang – Punk zehn Jahre vor Punk. BLACK MONK TIME war das erste und einzige Studioalbum der Monks. Auf ihre Musik mit den simplen Melodien und der Lust an der Repetition haben andere ganze Karrieren aufgebaut. Mark E. Smith ist großer Monks-Fan. Wer die Musik der Monks mit The Fall vergleicht, ahnt dann auch, warum. Albert Koch

Jefferson Airplane – TAKES OFF

Jefferson Airplane – TAKES OFF

Ein Jahr lang hat sich die Band in San Francisco einen Namen gemacht, als Jefferson Airplane mit TAKES OFF die Blaupause für die psychedelische Musik der Westküste legen. Obwohl noch nicht mit der späteren Sängerin Grace Slick entstanden, die zu dieser Zeit noch mit The Great Society auftritt, positioniert sich das Quintett um Sänger Marty Balin mit der ansprechenden Sammlung folkiger Songs als wichtigste Gruppe dieser neuen Bewegung, die im Jahr darauf den Summer Of Love zelebrieren wird. Die Gitarristen Paul Kantner und Jorma Kaukonen halten sich noch im Untergrund, und doch handelt es sich unüberhörbar um Jefferson Airplane – nicht zuletzt, weil die damalige Sängerin Signe Anderson, die kurz nach Veröffentlichung der Platte ausscheidet, um sich um ihre Familie zu kümmern, ihrer Nachfolgerin in Nichts nachsteht: Auf ihrer Nummer „Chauffeur Blues“ legt sie so unerhört los, dass man gerne mehr von ihr gehört hätte. Die Höhepunkte sind jedoch „It’s No Secret“ und „Come Up The Years“ sowie eine frühe Version der Hippie-Hymne „Get Together“, lange bevor es zur definitiven Version von den Youngbloods kommt: Was immer auch später an der Kreuzung Haight/Ashbury passieren wird, hier fängt es an. Chris Weiß

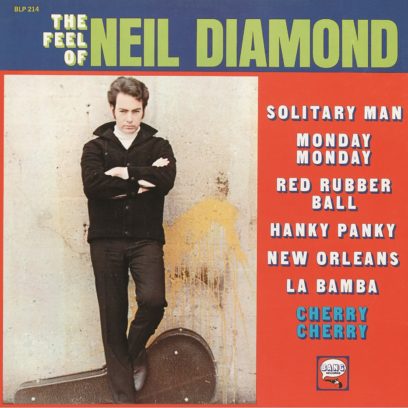

Neil Diamond – THE FEEL OF NEIL DIAMOND

Neil Diamond – THE FEEL OF NEIL DIAMOND

„Es gibt zweierlei Arten Menschen. Die einen mögen Neil Diamond, die anderen nicht.“ Im 1991er-Film „Was ist mit Bob?“ macht der desillusionierte Protagonist (von Bill Murray dargestellt) diese Feststellung. Seine Ehe ist gerade gescheitert – an der Verehrung seiner Frau für Neil Diamond. Und tatsächlich hat der heute 75-Jährige Sänger und Songschreiber zeit seiner Karriere die Pop-Interessierten gespalten. Für die einen war er das Aushängeschild einer Generation der Angepassten, für die anderen … einfach Neil Diamond. Doch schon auf seinem Debütalbum THE FEEL OF NEIL DIAMOND war unüberhörbar, welch großer Songschreiber der Mann aus Brooklyn doch ist. Im vordergründigen Sha-La-La seiner für den Massenmarkt konfektionierten Popsongs wurden die bittersüßen Untertöne gerne überhört. Der Album-Opener „Solitary Man“ (später von Johnny Cash gecovert) ist der beste Loser-Song aller Zeiten. Diamond, der vorher als angestellter Songwriter in einer Hitfabrik im Brill Building in New York gearbeitet hatte, ummantelte sehr persönliche Texte mit unsterblichen Popmelodien. Dass sich die Tracklist seines Debütalbums wie die einer „Best of“-Compilation liest, spricht für sich: „Solitary Man“, „Monday Monday“, „Cherry Cherry“, „Hanky Panky“, „Oh No No (I’ve Got The Feeling)“. Das Album wurde nie auf CD veröffentlicht. Braucht man jetzt aber auch nicht mehr. Albert Koch